从小在台湾随父母看《四郎探母》,先入为主地认为《四郎探母》就是一部宣扬孝道的戏。我坐在母亲旁边,看到杨四郎见娘,跪在地上,叩拜母亲,口中唱着:“千拜万拜,折不过儿的罪来——”看到母亲竟然从皮包中找手帕拭泪,我不理解是为什么。

其实真正教我看懂《四郎探母》这出戏的,不是母亲,而是服兵役时认识的一些军中的老士官。

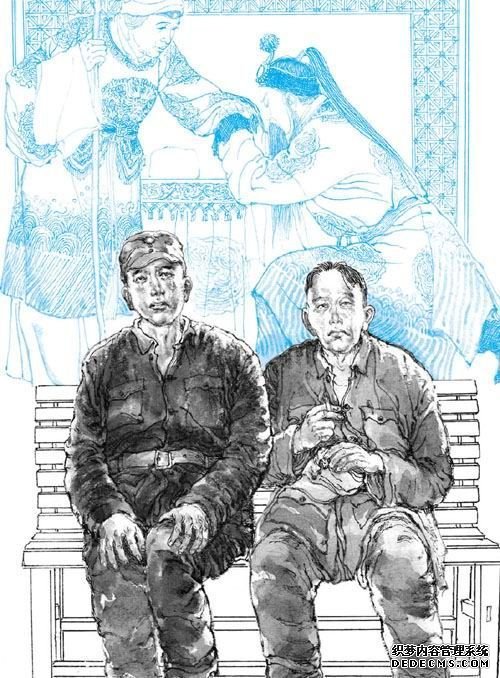

服兵役的时候,我住在陆军军官学校里,帮忙整理校史,在残破不全的资料里看到一个军事学校背后隐藏的巨大的历史悲剧。写到疲倦而沮丧的时候,走到校园里,碰到一些老士官,他们站起来,说:“少尉好!”他们毕恭毕敬地向我敬礼,他们的年纪比我大很多,我觉得有些不安,和他们一起坐下来,忽然听到他们身边的收音机里唱着一句:“千拜万拜,折不过儿的罪来——”我心中一惊,面前这些面目苍老黧黑、一生颠沛流离的老士官,他们的故事,仿佛就是杨四郎的故事,是战争中千千万万与亲人分离的悲哀与伤痛,不可言说的心事,都化在一出“探母”的戏中。

我开始注意到凤山黄埔军校的校园中,或者整个黄埔新村的眷村中,总是听到《四郎探母》,总是听到一个孤独苍老的声音,在某个角落里沙哑地哼着:“我好比笼中鸟有翅难展,我好比虎离山受了孤单。我好比南来雁失群飞散……”

我在整理黄埔军校校史的同时,开始和这些在各个角落听《四郎探母》的老兵做朋友,听他们的故事。

一个叫杨天玉的老兵,山东人。1949年的一天,他的母亲打了一捆柴,要天玉扛着到青岛城里去卖。那一年他16岁,扛着柴走了几天,走到青岛,正巧碰到国民党军队撤退,他说:“糊里糊涂就跟军队到了台湾。杨四郎15年没有见到母亲,我娘呢,20年了,也不知道我是死是活,到哪里去了。”

另外一位姓张的老兵,四川人。后来熟了,才知道他兵籍号码牌上的名字不是他的真名。他总是说:“名字啊,不重要,不重要。杨四郎,杨延辉,不是也改了名叫木易吗?”

如果《四郎探母》是清代官方的文宣,这种文宣是非常高明的,戏剧创作者抓到了人性的基础,使人有机会超越现实政治的对立关系,从“人”的本性出发,互助互爱,不被团体的族群分化限制,有更阔大也更健康的伦理态度。

在台湾与大陆政治分隔40年后,探亲令下,我在报纸上读到,忽然忆起那些军中的老友,不知道他们是否都在回家探亲的路上,在家乡的老屋里长跪地上,或叩首于母亲的灵前,心中仍是那一句:“千拜万拜,折不过儿的罪来——”

后来有一阵子,不知道为什么,《四郎探母》忽然被禁演了。没多久,又解禁了,甚至加上《新四郎探母》这样的名字。我赶去看,看到探母见娘一段,照样痛哭,照样磕头,照样千拜万拜。但是,拜完之后,忽然看到杨四郎面孔冷漠,从袖中拿出一卷什么东西递给母亲,然后告诉母亲:“这是敌营的地图,母亲可率领大军,一举歼灭辽邦。”

我看了大笑。杨四郎的故事没有完,在人被政治扭曲的现实中,杨四郎必须是埋伏在敌营的情报员,负有谍报的任务。因此,原本一出惊天地泣鬼神的戏,却忽然使人对杨四郎产生了空前的反感。我看到一些刚揉完眼睛的老兵,忽然离座,他们走出剧院,走进繁华城市的荒凉夜色中去,因为舞台上的杨四郎已经被政治污染了。

《四郎探母》其实是一出反战的戏,它以人的深情对抗战争、政治的残酷。

四郎要见母亲,是真情;四郎恨辽国,是真情;四郎爱铁镜公主,是真情;四郎回家,见到元配妻子孟夫人,觉得心如刀割,满是愧疚忏悔,也是真情。杨四郎所有的真情纠结成他现世的矛盾,成为一种难以言喻的哀伤。人们爱杨四郎,跟着他一起唱“我好比笼中鸟有翅难展”,是因为每一个人都暗自觉得自己也有跟杨四郎同样的矛盾,在两难的矛盾中,只有更多的自哀、自叹以及自责吧。

(宁静姿涵摘自译林出版社《无关岁月》一书,何保全、于泉滢图)

乐清上班族_微信公众号

乐音清和_微信公众号

有声杂志_微信公众号