他们都是极普通的德国人,没有一个人是职业的纳粹党分子,极权统治来临之际,他们是如何生活、如何经历这一历史过程的?纳粹德国覆灭之后,他们又是如何认识希特勒的统治和自己在这段历史中所作所为的?美国作家、记者米尔顿·迈耶在战后对德国进行了长达十年的旅居采访,以《他们以为他们是自由的》一书对此进行了回答。

小镇的历史和节日

克罗嫩贝格是德国黑森州的一个古老小镇,克罗嫩贝格人对犹太人有着传统的欧洲式仇恨,这一传统具有强烈的宗教色彩,基督教认为,耶稣是被犹太人杀害的。克罗嫩贝格人的仇视没有超出欧洲人对犹太人态度的一般范围。克罗嫩贝格是安静的,即便在“三十年战争”中,小城镇也幸运地躲过了劫难。

纳粹来了,小镇被改变了。1932年克罗嫩贝格人在聆听了希特勒的一次演讲后,“安静地喜欢上了纳粹”,从此,他们在各种投票中,都把选票投给了纳粹党,就这样,到1938年他们“和德国其他所有城镇的居民一样,都毫无疑问地成为纳粹分子”。

1638年11月9日,克罗嫩贝格人庆祝从奥地利手中解放十五周年,那是一夜狂欢。三百年后的1938年11月9日,克罗嫩贝格人再度迎来狂欢之夜:庆祝摆脱《凡尔赛条约》以及获得“解放”十五周年——1923年11月9日,希特勒发动啤酒馆暴动的这一天成为纳粹党的重要纪念日。为纪念这一天,这一夜,克罗嫩贝格镇冲锋队队长、裁缝施文克,在党卫军指挥下,制造了焚毁犹太教堂的案件。这一夜,不仅克罗嫩贝格,在所有纳粹控制地区都出现了冲击犹太人的暴力事件,史称“水晶之夜”。

被收买的正义

对小人物身份的认同,使“小人物”成为他们固定自己身份和心灵的符号,没有人将自己视为具有普遍性特征的“人”,因而,不论在身份上还是在心灵上都没有走出等级制度的桎梏。他们是一个稳定的社会群体,以一种独特的平静,木然地注视着德国发生的一切。他们没有能力,也不愿意去认识外部世界。现实的利益和纳粹党的洗脑,使他们彻底丧失了对善与恶的分辨能力。

迈耶说,这种状态构成了德国社会的两种真相:“纳粹分子快乐的真相与非纳粹分子不快乐的真相。”我认为应该还有第三种真相:受到迫害的那一部分人,不仅没有丝毫快乐,他们还将随时面临死亡。

这些不能介入、参与到纳粹政治体系中的普通德国人,也是普通的纳粹分子,依然各行其是:读书、看报、工作、生活,就是从来不对纳粹统治提出任何异议。当犹太人的灾难不断降临,不断加深、加重的时候,他们甚至在庆幸自己不是犹太人。

他们麻木但并不糊涂,他们具备了日耳曼民族与生俱来的强大的理性和惊人的算计天赋:他们清楚地,或者下意识地就能感觉到,什么是自己应该知道的,什么又是自己不应该知道的。

在为生活恩惠的事物中(指纳粹政权对民生方面的某些提高),德国人整体地、不加批判地接受了一个无差别共同体,拒绝思辨,胆怯地维护着家人的安全、工作或财产。

如果领袖知道就好了

在“小人物”的世界里,希特勒是他们的“榜样”。希特勒出生在奥地利林茨地区一个叫布劳瑙的边陲小镇,父亲是一个小公务员,希特勒初中没毕业就辍学了,青年时以绘画手艺混迹于慕尼黑,卖过明信片,一战时加入李斯特军团,成为一名下士。这样一个默默无名的小人物一跃成为“元首”,他的经历是一部极为经典的“小人物奋斗史”。

希特勒成为小镇上同为小人物的人们疯狂追捧的对象,他们对希特勒拥戴的实质不过是自我形象的投射与认同,潜台词是:如果我是希特勒,或许我也会这么做——当然,我会做得更好。

在纳粹政权垮台之后,他们是这样理解“真相”的。

收账员西蒙面对各种证据却竭力地否认:“大屠杀?这不可能发生过。”裁缝施文克说:“你明白的,在政权内部一直存在反对希特勒的秘密战争,他们以不正当的手段与他斗争。我厌恶希姆莱,也讨厌戈培尔。如果希特勒被告知真相,事情就会有所不同。”

元首是正确的,党的原则是好的,之所以出现种种坏现象,那不过是“小希特勒们”在地方上的胡作非为。尽管希特勒犯下了滔天罪行,他们依然认为希特勒对德国有战略上的贡献,这一“贡献”的实质就是他们经济生活改善的某种折射,但他们即便在战后也不追问,这一贡献究竟如何而来,是否干净?究竟让这个世界、也让德国自身付出了多大代价?

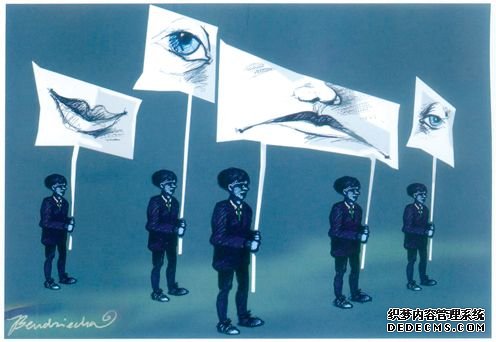

选择性失明

选择性失明是这群小人物的共有特征,在他们的生活范围内总会有犹太人的存在,纳粹上台后犹太人迅速减少,一个个从自己的身边消失。对于一件“无害”的事情,他们是理所当然的“知情人”:他们知道犹太人被允许携带财产离开,知道“只有少部分人”被送进集中营,理由是他们是德国的叛徒。但他们“不知道”的是:这些被驱逐的犹太人只允许随身携带五十至一百马克,“更不知道”占领区几乎所有犹太人都被关进集中营,因为一旦知道这些,内心要承受煎熬,良知要受到折磨。

齐克隆B原本是一种除虫剂,化工厂经理得到的却是没有任何书面信息、只有口头通知的机密订单。工厂经理很可能听说过对犹太人“最后解决”的方案,只要他稍加观察,也许就能知道齐克隆B的用途,但没有任何人关心它的去向。属于中间阶层的工厂经理尚且如此,那些真正的“小人物”会更好吗?

当然,他们往往确实不知道真相,这是一个事实,但只要他们稍加留意,就可能很快知道真相:在德国,纳粹党并不刻意避讳自己的所作所为,他们在报纸上恶毒地攻击犹太人,在街头随意殴打、羞辱犹太人,他们的犹太邻居被驱逐,这些事就发生在他们身边。这种暴行却不能在他们内心产生一点怜悯和反省——什么样的政权允许如此荼毒自己的人民?

德国的情况很复杂

德国人——即便在战后,似乎从来没有受到过良心的谴责。

曾经流亡美国的犹太哲学家汉娜·阿伦特于1949年12月回到德国考察,她这样描摹战后德国人的精神状态:集体性的麻木不仁。在欧洲其他地方都不像在德国这样,德国人对实施这种骇人听闻的恐怖行为无动于衷,看不出他们有多少悲伤情怀。

精神死亡的恐怖性和疯狂的纳粹主义的恐怖性是一致的。

在这种精神状态下,要这些德国人承担罪责是困难的。战后在对战犯进行处决后,《纽约时报》发表文章说:“人类已经进入拥有全球性道德的新时代”,但“全球性道德”不论是对纳粹党领袖还是普通民众统统地不具备。刽子手们为此辩解,说自己都是按照命令行事,至于普通公众更觉得自己对这些罪恶一无所知。他们拒绝服罪,拒绝忏悔。在此意义上可以说,纽伦堡审判没有从根本上对德国人产生什么影响。

选择性失明的过程也是选择性记忆的过程。面对严重的犯罪事实,他们总是自艾自怜地选择自己需要的记忆为自己进行辩护,总是想从自己或国家的创痛开始书写历史,对造成这种创痛的原因却只字不提。对一战态度如此,对二战态度依然如此:你提及1914年发动的第一次世界大战,他们就谈论1918年的战败;你提及1939年发动的世界大战,他们就会说1945年的战败。仿佛全世界都在与德国为敌,法西斯德国则是无辜的。

迈耶认为,希特勒的屠杀是他与德国人之间相互授权的结果,德国人将自己的权利拱手相让,纳粹政权也就必然为所欲为。

德国人并不这么认为,既然不愿意面对大屠杀,也就更不会承认自己曾经“授权”杀人,他们有自己的一套说辞,总觉得德国与其他国家不一样:“我们的情况不同于你们……我们的情况极为复杂、困难、微妙……”他们拥戴希特勒,承认纳粹政权的合法性,这样,希特勒的罪责就必然与国民的责任联系在一起。这群小人物,既不做出任何反抗的姿态,也不愿意承担责任。

正是出于对权威、权力的无条件臣服,德国人的性格一方面表现得十分精细、准确、守纪律,另一方面又非常冷漠、麻木。当他们以此作为自己民族的精神依据时,不论什么滔天罪恶都敢干。在他们看来,这么做或者那么做,都是理所当然、天经地义的。

为什么会这样

德国文化是精英式的,他们创造了非常精细的文明,19世纪德国的文化在整个西方也堪称出类拔萃,他们创造了理论,也掌握了理论,于是,“理论就变成了激情”,不仅全心全意地进行创造,也全心全意地追随纳粹运动。德国人把一种独特的精神归于自己,而把一些低劣的精神当作其他民族的产物。当这种民族感情或者说民族性格被纳粹主义所利用时,立刻变身为极端种族主义,纳粹分子“把自己看作是地球上的精英人物,并要把地球上其他各种各样的人都送进地狱”。

德国人总是处于绝对性的两极,一面是自大狂妄,一面是宵小猥琐,他们在处理小事情(无关价值观的具体事务上,如专业的、程序的)时非常认真仔细,但在处理那些根本的和致命的(如原则的、道义的)问题上,他们反倒马马虎虎。在剧烈变化的19世纪,日耳曼人没有适应这个世界的变化,愈发地沉沦和堕落。他们希望拥有一个具有广阔共建的、但仅仅适合德国人生活的世界,所以,他们迫不及待地希望恢复固有秩序。但他们没能回到过去的时代,最终却成为民族主义者、保守主义者以及信念的动摇者。正是对现实的不适应,使德国人对超人产生了强烈的渴望,试图取得超人般的成就。于是,希特勒出现了。

但精英只能是一部分人。雅利安人面对犹太人、斯拉夫人的时候是高贵的,而在更多的时候,他们面对的是另一个雅利安人,于是,他们又立刻自我矮化为“小人物”,他们会因为自己是“小人物”而自私到令人错愕的地步。恰恰就是这群日常生活中极端自我的德国人,变成了成群结队的爱国者,变成了为德国利益能够即刻做出自我牺牲的人。在爱国主义旗帜之下,他们首先是道德堕落,接着便丧失了人性。

德国人的理想是危险的——他们有责任感,但从不强调个体的责任;他们也依靠信条,却只是自己的信条。他们把自己的精神交给了“小人物”,从来不曾发生过“内心冲突”,不论做什么、选择什么都显得那么淡定,那么坦然。

他们遵守纪律并执行命令,却从不过问命令的来源和内容是否合法。

自由,是一种选择的习惯,德国人不习惯自由。

我们无法带着微笑去面对极权主义的罪恶,但我们毕竟看到,在正义与邪恶的斗争中,极权主义取得决定性胜利的希望越来越渺茫,尤其在经历过这种罪恶统治之后,人类在不断地反思、不断地审视和批判自我,德国也不例外。尽管我们看到德国一代人的精神性死亡,但终究还有如马丁·尼莫拉牧师这样的人。在二战的火焰刚刚熄灭不久,1945年10月他与柏林勃兰登堡教堂主教弗里德里希·戴贝里斯、后来成为西德总统的古斯塔夫·海涅曼等十一人起草了《斯图加特悔罪书》,对新教支持希特勒和纳粹的行为进行反省和忏悔。而牧师本人更以一首著名的忏悔诗《起初他们》赢得了崇高声誉:

起初他们

他们追杀共产主义者,我没有说话——因为我不是共产主义者;

接着他们追杀犹太人,我没有说话——因为我不是犹太人;

后来他们追杀工会成员,我没有说话——因为我不是工会成员;

此后他们追杀天主教徒,我没有说话——因为我是新教教徒;

最后他们奔我而来,却再也没有人站出来为我说话了。

当德国人意识到这一点的时候,也是德国真正走向现代文明的开端。一代人的精神死亡了,另一代人却从死亡的废墟中站立了起来。

乐清上班族_微信公众号

乐音清和_微信公众号

有声杂志_微信公众号