1968年,我16岁,便结束了十年寒窗的学生时代,回乡当了农民。于是,成家立业、生儿育女、养老送终,所谓的传统农民的生存套路在我眼前渐次展现开来。祖父16岁时已经成婚,父亲有我时也还不足20岁。我是长子长孙,赶紧问个媳妇,成了当务之急。

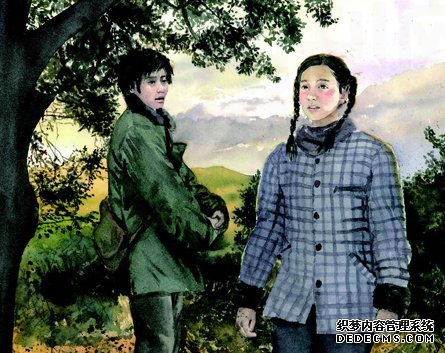

那是一个冬日里的晴天,正赶镇上集市,逢的是农历二五八,乡人称集市叫过会。会散之后,我像一只小羊跟在祖父和媒人身后,去相媳妇。沿着长长的铁路走了十多里,又途经羊肠小道,翻过高高的山梁,再登上山塬,浑身汗涔涔地进了一家种着洋槐树的小土院。午后的阳光照在窑背上,洋槐枝叶沙沙地响。踏入寂静的土院时,我感觉到了心跳,有点冷也有点暖和。未来的丈母娘热情地让我们坐在热炕上,她喊大媒叫舅,张罗茶饭中不时打量她未来的女婿娃。随后,我透过贴满窗花的玻璃看见了走进土院的一个秀溜的女娃,小辫齐肩,悠悠地抖擞着,叫声“妈”,利落地进了土窑。她浓眉大眼,鸭蛋脸盘,红扑扑的,笑得好看。问候过老舅和祖父,便坐在炕前的灶火旁拉动风箱。我们对视着,捉迷藏似的交换着眼神,彼此羞怯而友好,看来该是中意的未来夫妻。

之后,“小辫”随母亲来到我家看家境,不嫌穷家当,不挑我人样。我也看中她的相貌,只是她幼年辍学,没文化。我想,农家媳妇只要认得钱、粮票和布证,算得清工分账,就行了。身体健康、劳动好,尤其为人谦和、晓得事理,就是好媳妇。过了几天,两家人到城里吃酒席,订婚谢媒,然后照相、扯布、做衣服。我有生第一次吃到糖醋里脊这道菜,酸甜交融,感慨世界上还有这么好吃的东西。后来婚事蹉跎,回想那天订婚照未拍成,可能是一个不吉利的兆头。走到照相馆门口,我和她不约而同地甩开家人,一起赶上前去推门,竟成了幸福的定格。门却未开,我们被关在门外,于是爱情与幸运之门便拒绝了我和她,之后我也不曾与她拍过一张合影。当时,她甩着小辫,一脸的沮丧。至此,我还没和她对过一句话,我们不曾单独在一起相处一刻钟。

那时,我们是多么封建、愚昧,又多么无知。用一句流行的话说,那时我们不懂得爱情。订婚后的每年正月,我们礼尚往来,相互拜年是仅有的公开会面机会。礼品无非是白皮点心、鸡蛋糕、苹果罐头、芝麻糖一类,所谓的四色彩礼是手帕、袜子、鞋和头巾。相聚时,我们很少说话,只是在你送我一程我送你一程的离别时,才有一句没一句地搭讪些客套话,也似乎不去正视对方的眼神,但心里头还是滋润的。我们循规蹈矩,正儿八经的,身体始终保持一定距离。“亲口口拉手手”的情形只是民歌里唱的,谁也不敢那么放肆,那么浪漫。

最困扰家人的是这桩婚事的彩礼——720元,得在嫁娶前交割清。当时的彩礼少则500元,多则1000元,我问的媳妇价码居中。冰天雪地我挑一担百十斤重的柿子去20里外的城里叫卖,一毛钱4个,鸡叫出门,赶黑回家,得款3元左右。一头猪,母亲从春喂到冬,赚钱百元不到。一个劳动日10个工分,每个劳动日3毛7分钱,年底分红时扣除口粮钱剩不了百八十块。算算这笔账,彩礼便是一个天文数字。但千人一理,行情在市上,谁也怨不得规矩——大人欠娃的是一个媳妇一间房,孩子欠老人的是一副棺木,这是乡里人的规矩。我明白其间事理,但受心理压力的影响,难免有迁怨对方的时候。

不久后我当了一家水泥厂的开山矿工,月薪34元,省吃俭用,总算清了彩礼。两年后,我到西安上了大学,一餐饭想多吃一个5分钱的馍也成了奢望。我过年去给未来丈人拜年,想讨个费用,每次得到的不过一二十元,觉得很扫兴。这又让我难免迁怨于无辜的“小辫”,甚至在我幼稚的心里有一种抵触“买卖婚姻”的冲动。“一年土,二年洋,三年不认爹和娘”,我认为不是说我,但我还是心虚。如何了却这桩婚事,成了我的心病。老实说,此时的我并无其他对象,来往的女子中,我不奢望与她们发展关系,主要是我自卑,只因为我不是城里人。同学中,谁的父亲是个股长,他都敢来吓唬我。于是,我们这些乡巴佬也就穷则思变,誓死改变人生的命运。

这时候,“小辫”在老家高高的山塬上修地送肥,拉着架子车疯跑。她期待着当了大学生的女婿娃来信,但是信愈来愈少,她的心事愈来愈重。后来我才知道,她是读不懂我的信的,甚至许多字都不认识。她寄给我的情书,也是她的一个上中学的堂弟代写的。这简直让我蒙了。有次过年见面,她妈抹着泪对我说:“我真后悔当初没让娃念书,一个‘穷’字把我娃害了,害了一辈子。”起先我在农村时,几个自然村在一起搞誓师大会,好在我们能照一照面,但说句话也难。之后一年顶多见一面,就越来越尴尬。

记得最后一次在她家,我看到了她的一张照片,四寸大,很好看。尽管那时我已心猿意马,但还是想得到这张照片。她不给,我伸手去夺,她的小辫扫在我的脸上麻酥酥的,同时我奇异地感触到彼此手臂贴肤的温存。然后我们触电般分开,像犯了错误似的不敢对视。在我们订婚的6年里,这是唯一的一次亲昵,因而难忘。

我们在麦穗扬花的季节分手,我送她回家,顺路去赶火车上学校。我和她都默默地走,各自揣摩心事。黄土路弯弯曲曲,藏在半人高的麦海里。走累了,我们在一棵大柿树的树荫里歇息,坐下来,依然保持一定的距离。感伤、叹息、怨艾、无奈,各自心底悄悄流淌的是一条无名的河。她玩弄着辫梢,始终一言不发。就在临分手的三岔路口,我们驻足,她说:“去我家吧!”她在乞求我,神色凄美无限。我还是硬着头皮拿定主意说:“不了。”她泪如泉涌,掩面回头,甩了一下小辫,快步踏上回家的路。我呆立在风里,她未回首,消失在小路的尽头。我的脚很沉,“一碗凉水一张纸”,卖了良心的是我,负心郎是我,伪君子还是我。

大学毕业后,我被分配在西安当记者,数九寒冬的天去陕北采访。返程路过老家时,在小城郊野的铁路旁,又奇迹般地遇到“小辫”。那时我头发很长,胡子好久也未刮过,裹着件棉大衣,一副流浪汉的样子。过铁道时,一位留短发、抱小孩的媳妇在我面前站住了。她望着我,我不认识她,我径直走了过去。不对!我的心砰地碎了!她不就是我曾经的“小辫”吗?我站住脚,回首望去,不可名状。这一次,是她驻足守望,而我却走开了。走好远了,我回头望望,她还立在风中。回到家,我告诉祖父在路上看到她的情景,祖父嫌我没搭话,老人家长长叹了一口气,唉!

乐清上班族_微信公众号

乐音清和_微信公众号

有声杂志_微信公众号